- Home

- Seminar Report

- 日本の教育×オープンイノベーション ー世界に貢献できる人財づくりと教育富国を目指してー

日本の教育×オープンイノベーション

ー世界に貢献できる人財づくりと教育富国を目指してー

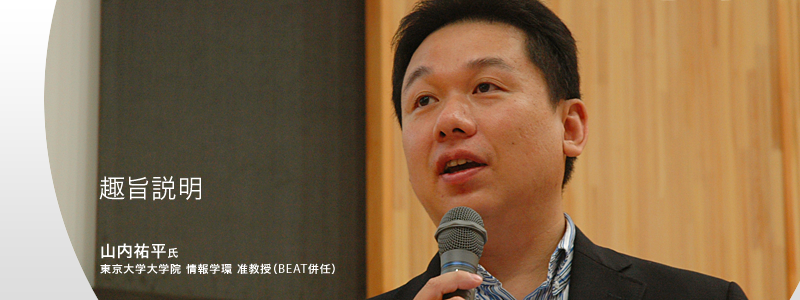

0. 趣旨説明

激動する21世紀のグローバル社会の中で、日本や日本人がリーダーシップを存分に発揮し、実質的な貢献をしていくためには、日本の教育システム、とりわけ大学などの高等教育機関を、より世界に開き、絶え間ない教育イノベーションを通じて、名実共に成長させ続けていく必要があります。

ここでの「教育イノベーション」とは、「教育に関わる文化や価値観、生活・行動様式が変革されること」を意味しており、そのような変革を促すための「力」としては、テクノロジー、新たな学びの方法や環境、教育のしくみや制度の改革など、様々なものが考えられます。

このような課題を巡り、 今回のBEAT Seminarでは、教育に関わる私たち一人一人や教育機関は、「何を考え、どのように行動すべきか」、また「『政・官・財』の各界に今何が求められるか」について、活発な議論や提言を行います。

1. 講演1「問題提起と事例紹介」

飯吉 透氏(東京大学大学院情報学環BEAT客員教授,MIT教育イノベーション・テクノロジー局上級ストラテジスト)

1.0. はじめに

激動する21世紀のグローバル社会の中で、日本や日本人がリーダーシップを存分に発揮し、世界に実質的な貢献をしていくことが望まれている。そのために、「日本の大学はどのような戦略を立て、実行していくべきか」を考えつつ話を進めたい。

1.1. 高等教育に求められるイノベーションとは

1.1.1. オープン・イノベーションによる教育の進展

まず前提として、「イノベーション=技術革新」ではないことを理解していただきたい。イノベーションとは、アイデアや発見、技術革新の普及などによって、人々の価値観や文化、生活様式が変わることを指す。

Chesbrough(2006)は、ビジネスの世界において、一企業が単独で人材、資金や時間を自社内の研究開発につぎ込み、競争相手が自分たちのアイデアや成果から利益を得られないような形でイノベーションを囲い込むことによって市場を独占しようとする「クローズド(Closed)・イノベーション」の限界を、実証的に指摘している。

これに対し、企業や研究機関が互いに研究や開発のプロセスや成果を公開し共有する「オープン・イノベーション」が、新たなビジネスモデルとして注目されている。グローバル化が進み、価値観が多様化し、物・人・金の流動化が加速している現在、より迅速に大規模なイノベーションを促進するために、「オープン化」は不可欠だと考えられ始めている。このような「オープン・イノベーション」という考え方やアプローチが、今日の教育システム、とりわけ日本の高等教育システムの変革や改善においても求められるべきではないか。

1.1.2. MITにおける教育イノベーション

なぜMITはイノベーティブなのかを考えると、そこには、「創意工夫・奇想天外・エンターテイメントの文化」が根付いていることに気づく。キャンパスで見られるいたずらの中にさえ、エンジニア魂にもとづいたチャレンジ精神と共に、「自分たちは、こんなことができるんだ」と誇示する伝統がある。

なぜMITはイノベーティブなのかを考えると、そこには、「創意工夫・奇想天外・エンターテイメントの文化」が根付いていることに気づく。キャンパスで見られるいたずらの中にさえ、エンジニア魂にもとづいたチャレンジ精神と共に、「自分たちは、こんなことができるんだ」と誇示する伝統がある。

MITにおける教育イノベーションの一例として、能動的で協同的な学習環境の実現を目指すJohn Belcher教授と仲間たちによる物理の授業改革プロジェクト「TEAL(Technology Enabled Active Learning)」が挙げられる。さまざまなテクノロジーを取り入れたこの画期的でインタラクティブな授業方法は、数年来の取り組みを経て、通常の講義よりも10%ほど効果的だという実証結果も出ている。しかし、いまだに学生や教員の中では、この新たな授業方法に対する賛否や好き嫌いが分かれており、学内の論議や授業方法の改善が年々続いている。その一方で、 伝統的な大講義室での授業においても、学生の興味や関心を惹きつけるための努力や工夫が続けられている。このように、教育イノベーションは、教員と学生のコミュニティの中における継続的な議論や改善のための堅実な努力を経なければ、進展・浸透させることはできない。

1.2. オープン化・国際化の中で「生き残る」とは

1.2.1. 改革への不安と期待

現状に対する漠然とした不満、将来に対する漠然とした不安、今回の衆議院議員選挙の結果からも浮き彫りになった改革への期待と不安、そういったものが日本の大学教育にも渦巻いているのではないか。変革を望みながらも、誰が何をどうすればいいのかわからない、という焦燥感が、「改革に失敗すれば、この国が沈没してしまうのではないか」というような社会的な不安感を生み出しているようにみえる。

中曽根康弘氏は、著書「21世紀日本の国家戦略」の中で、「21世紀初頭の日本は、人財の貧困が原因で衰退の時代が続くものの、それを立て直すのは教育であり、教育改革は共同社会を再構築していくための前哨戦になる」と述べている。さらに彼は、「21世紀型の人間をつくっていくことが重要であり、家庭や私塾、そのほかの集団が、学校と同等の価値をもつものとして位置づけられるようになる」とも予見している。その一方で、あらゆる分野において、インターネットによる連合ができて国の垣根が低くなり、グローバル化とナショナリズムの混成の時代になる、という中曽根氏の予測も、すでに現実のものとなっている。

1.2.2. 教育におけるパラダイム転換

グローバル化しフラット化する世界では、あらゆる分野で、需要と供給の関係におけるパラダイム転換が起こっている。例えば、流通・販売では、小売店からAmazonのようなメガ・オンラインストアへ、メディアではマスメディアからパーソナルメディアへ、広告ではマスメディアからネット検索主体へ、というように、よりパーソナルな重要やニーズに応えられるような「情報や物を供給する新たな仕組み」が、ネットワークテクノロジーによってつくられてきた。

グローバル化しフラット化する世界では、あらゆる分野で、需要と供給の関係におけるパラダイム転換が起こっている。例えば、流通・販売では、小売店からAmazonのようなメガ・オンラインストアへ、メディアではマスメディアからパーソナルメディアへ、広告ではマスメディアからネット検索主体へ、というように、よりパーソナルな重要やニーズに応えられるような「情報や物を供給する新たな仕組み」が、ネットワークテクノロジーによってつくられてきた。

同じように、教育におけるパラダイムも、「大量生産的・画一的な知識や技能の習得」から、「個人の興味・能力・必要に応じた、コミュニティベースでオンデマンドな知識・技能の習得」へと移り変わる必要があるが、これに対する取り組みは非常に遅れている。公教育(学校)システムで出来ることには限界があり、学校外教育や社会人教育に対する人々のニーズや志向の高まりを考えると、それ以外の教育システムの拡充も望まれるだろう。また、BEATの研究活動との関わりで言えば、テクノロジーを利用して、学習をより能動的・協調的・熱中的・探索的な知的活動として支援していくためのビジョンやグランドデザインも大事だ。

1.2.3. 日本の大学の生き残り

グローバル化とナショナリズムの混成の時代にあっては、「より確固とした自国のアイデンティティの形成」と「国際社会における自国繁栄のための位置づけや方向づけ」が不可欠だ。その中で、日本の高等教育の育成と国際化はどうあるべきか、をしっかりと考えていく必要がある。

今、日本の大学が「生き残る」ために実行していることは以下のようなものである。

- ブランド力などを利用した学生・教員・外部資金集め

- 大学や学部レベルでの合併や統合

- より効率的な経営:教職員の削減

- 社会人の大学院・大学への呼び戻し

- 大学の「レジャーランド化」による「集客力」の向上

- 教員・研究環境の改善

- 留学生の積極的な受け入れ

日本の大学が「生き残る」とはどういうことかを考えるとき、その視点はさまざまである。例えば、「大学全入化」は日本の国内問題にしか過ぎず、世界の高等教育における問題ではない。世界のグローバル化が進む中で、そもそも「日本人の学生数の減少」だけを絶対的な問題とすること自体が間違っているのではないか。また、日本から海外に留学する学生の数が大幅な減少傾向にあるという「内向き」な現象にどう対処していくのか。これらの問題に対して、多元的に目を向けることも重要である。

さらに、「生き残る大学がどう決められていくのか」という点については、政官の主導だけに委ねるのではなく、各大学が互いに切磋琢磨しながら「共存共栄」の道を目指すことで、競争・協調のバランスがとれた生き残りを可能にするべきだ。ただし、日本国内で生き残ることだけではなく、「どのようにすれば世界の高等教育界で生き残っていけるか」についても、真剣に検討しながら進んでいかなければならない。

1.2.4. 日本の大学と国際化

日本の大学も徐々に国際化対応を目指し始めているが、10年前に比べると、海外に留学する若手研究者の数が半減しているという問題がある。このような現状に対して文部科学省は、「若手研究者の海外武者修行を支援するための予算300億円」を計上するという策を打ち出し、「内向き」志向の転換を目指している。しかし、学界だけなく、様々な分野において国際化を進めるための時間や空間的な障壁の多くが、テクノロジーの進歩によって取り除かれつつある現在、何よりも重要なのは「海外に出て、広く見識を深め、グローバルな人的ネットワークを築くことによって、自国や世界に貢献したい」という強い気持ちを喚起させることではないだろうか。

一方、学生総数における留学生の占める割合を日米の大学間で比べてみると、一例として、MITでは27.1%、東京大学では8.3%となっている(註:学部生・大学院生を合わせた2008年のデータ)。また、日本に来る留学生の内訳をみると、「人文科学や社会科学の専攻者が多く、技術系の学生は欧米に流れている」「国立大学や大都市圏の大学への集中傾向」など、アンバランスな側面が見受けられる。

このような現状を踏まえると、より多くの学生や研究者を海外に送り出すことで、 日本の高等教育を世界レベルで進展させていく、という中長期的な観点に立った成長戦略や、日本の大学を外国人学生や研究者の留学先として「より実質的な魅力に溢れる教育と研究の場」にしていく努力(黒川清先生が提唱されている「日本の大学の大相撲化」など)が、教育開国を促し、日本を発展させていく上で重要だと考えられる。

1.2.5. 解決策としての教育のオープン化

教育のオープン化によるメリットとしては、以下の3点が考えられる。

- 講義教材や教育方法の改善が促進され、質の保証が確保される

- 教育実践を公開し、よい点は褒めて学び合い、効果的でない部分は文殊の知恵で改良していくことで、FD(Faculty Development)を促進する

- 試行錯誤の経験や教育的な資産・ノウハウの共有により、教育イノベーションへの時間的・経済的・労力的な投資を、より効果的・効率的に行えるようになる

また、教育のオープン化は、「教室の中」というミクロレベルから、「国の教育システム」というマクロレベルに至るまで、幅広く包括的に進められることが望ましい。

1.3. オープンエデュケーションに必要とされる教育支援とは

1.3.1. オープンエデュケーションの可能性

オープンエデュケーションを普及させることによって、教えと学びに関わるすべての人々が、実践と振り返り(reflection)のコミュニティとして経験や知識を共有し、「教育の質や方法」を継続的に改善できるような環境や仕組みを整えることが重要である。

オープンエデュケーションを普及させることによって、教えと学びに関わるすべての人々が、実践と振り返り(reflection)のコミュニティとして経験や知識を共有し、「教育の質や方法」を継続的に改善できるような環境や仕組みを整えることが重要である。

オープンエデュケーションは、「オープンテクノロジー」、「オープンコンテンツ」、「オープンナレッジ」の3要素から構成され、ローカルな知識や経験をオープン化し共有し、グローバルに積み重ねていくことによって、カリキュラム・教材・教育方法の個別的・全体的な改善を目指す。大学・教員・学生・教育支援の専門家が、それぞれの立場でオープンエデュケーションに参加し、テクノロジーを活用しなが.「教えと学びの実践コミュニティ」の構築を行い、さらに行政・教育機関・企業・非営利団体などがさまざまな支援を提供することが求められる。

1.3.2. FDが目指すべきもの

広義のFDを構成する要素としては、一般的には以下の3点が挙げられる(アメリカのFD協議会PODSの定義より引用)。

- 教員開発(Faculty Development):

教員・研究者・個人の各立場で必要とされる知識・技能の向上を支援 - 教授開発(Instructional Development):

講義・実習用教材やカリキュラムなどの設計・開発・評価・改善を支援 - 組織的開発(Organizational Development):

FDを促進・普及するための組織的・制度的・文化的改革を支援

私個人としては、FDは、最終的には「大学における教授実践の文化や価値観を変える」ことを目指すべきと考えており、そのためには、「個々の教員の価値観・教授活動に対する意識と行動の変容」、「教授実践コミュニティの形成」、「教育機関としての大学の意欲的な取り組み」などが不可欠だ。その中で、「オープンな教育イノベーション」の奨励と推進が、鍵となってくる。

教育コミュニティは、「Good」でも「Best」でもなく「Better」な実践を目指すことで、改善の成果だけでなく協調的なプロセスにも価値を見出せるようになる。成功の前には、必ず問題や失敗がある。教員が失敗を恐れずに、斬新な教育改善に意欲的に取り組めるように、大学が「イノベーション・セーフティゾーン」を設けることで、「押しつけられた憂鬱なFD」ではなく「楽しい活気溢れるFD」を促進できる。さらに、このような試みをより持続可能にするために、大学同士が互いの取り組みから学び合い、知見を積み重ね合うことを目的とした「地域的・全国的・国際的なフォーラムやコミュニティの形成」が重要である。

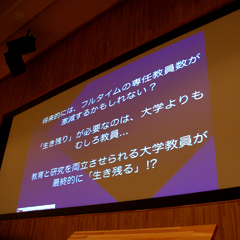

1.4. 生き残りが必要なのは・・・

最近アメリカの高等教育界では、社会において大学の果たす役割の変化やテクノロジーの進歩により、「将来的には、フルタイムの専任教員数が激減するのではないか」という話題がよく取り上げられる。日本でも同じような傾向が予測されることから、以下のような問いが提起される。

- 生き残りが必要なのは大学よりもむしろ教員なのではないか

- 教育と研究を両立させられる教員が最終的に生き残るのではないか

このように考えると、より多くの教員を生き残らせるために、教育改善に関する経験や知見の公開・共有を通して、教員がバランスよく共に成長していけるような教育支援体制を整える必要がある。それと同時に、日本の高等教育を新たな段階に進めるためには、個々の大学・教職員・学生が、どこから来るとも知れない助けをいつまでも待ち続けるのではなく、まず自らが率先して助けとなることが求められる。つまり、「HELP IS NOWHERE」から「HELP IS NOW HERE」への気持ちの転換が必要だ。

このように考えると、より多くの教員を生き残らせるために、教育改善に関する経験や知見の公開・共有を通して、教員がバランスよく共に成長していけるような教育支援体制を整える必要がある。それと同時に、日本の高等教育を新たな段階に進めるためには、個々の大学・教職員・学生が、どこから来るとも知れない助けをいつまでも待ち続けるのではなく、まず自らが率先して助けとなることが求められる。つまり、「HELP IS NOWHERE」から「HELP IS NOW HERE」への気持ちの転換が必要だ。

「教育イノベーションは、オープンな相互扶助の精神と文化の育成から始まる」という言葉を、本講演の結びとしたい。

2.講演2「これからの大学・・何をすべきか?」

本間政雄氏(立命館大学副総長(新戦略・国際担当))

2.0. はじめに

高等教育の転換を図るには、限られた資源の中で手順よく改革を進めていくことが重要である。現状を分析し、政策を立ててそれを実行する。その際に鍵となるのは、教員と職員の連携である。学科やコースを中心とした、体系的で一貫性のある教育をつくり上げるという目標に向かって、両者が協力し、危機感を持って改革に臨む姿勢が求められる。

2.1. 大学が対応すべき変化とは

2.1.1. 主眼と着眼点

大学を取り巻く環境の変化は以下のようにまとめられる。

- 18歳人口の激変に伴う高等教育市場の縮小/大学の増加

- 交付金、補助金の削減/資金運用や寄付金集めの苦難

- 施設・設備投資の高騰

近年の大学進学率について、韓国は約80%であるのに対し、日本は約56%という結果が出ている。日本の大学進学率の内訳は、首都圏では約76%、沖縄では約36%というように、地域格差が顕著に表れている。そこで、社会人、留学生ともに10%ずつ増加させることで、あと20%の増加が期待できる。18歳人口の争奪戦には限界がある今日、社会人や留学生の新たな受け入れを拡大すべきとの声は高まりつつある。

近年の大学進学率について、韓国は約80%であるのに対し、日本は約56%という結果が出ている。日本の大学進学率の内訳は、首都圏では約76%、沖縄では約36%というように、地域格差が顕著に表れている。そこで、社会人、留学生ともに10%ずつ増加させることで、あと20%の増加が期待できる。18歳人口の争奪戦には限界がある今日、社会人や留学生の新たな受け入れを拡大すべきとの声は高まりつつある。

しかし現状では、学びたいという意欲はあるものの、残業が多く勉強どころではないという社会人の確保は難しい。その問題を克服するためには、社会を知らない学生相手に行う一方的な授業を改善し、レベルの差異や科目間の整合性を考慮した上で、分析に基づいた戦略を打ち出す必要がある。社会人や留学生は、授業を行う教員改革の起爆剤になりうるという視点も忘れてはならない。

2.1.2. 大学教育の改革に求められる力

「護送船団」行政からの規制緩和に伴い、自己責任原則の支配が強まりつつある。それを受けて大学は、文科省に頼るのではなく、自分たちで何とかするしかないという覚悟を持って、自律的に自主努力を続ける姿勢が求められるようになってきている。改革のための取り組みに対して、現段階での社会の評価は厳しいが、10年後によい評価がもらえればという気持ちでは太刀打ちできない。自己点検、自己評価を義務付け、外部評価を努力項目にすることが必要だと考えている。

何のためにFDやSD(Staff Development)が必要かという問いに対する答えは、ひとことで言うならば、日本の教育を国際水準に引き上げるためである。受け入れた学生に対する教員の教育能力を高め、これまで大学行政が目指してきた教育改革を、学部長・研究科長・教員が一体となって本気で取り組むことが求められている。これまでそういった部分がなかなか進んでいなかったからこそ、昨今、説明責任が大学に課され、教育に対する到達度の評価が必要とされるようになったのだろう。産業界は社会人基礎力を、文科省は学士力を大学に求めている今日、大学のトップや現場の教員が、人材の育成にどこまで真剣に立ち向かうかが改革の鍵となっている。

2.2. 大学はどうすればよいのか

2.2.1. 具体的な試み

立命館大学では、毎年2回、1泊2日合宿を行い、大学の執行部と教員が5つくらいのテーマを徹底的に議論する機会を設けている。中心となるテーマは教員の在り方に関するものが多く、現状や国際的な動向を分析し、実践してきた改革を総括した上で現在の立ち位置を確認する、という取り組みをしている。これはつまり、大学の経営・教育・研究に関するさまざまな指標の経年変化を分析して、戦略と実施計画を策定するSWOT分析の実践例と言える。

立命館大学では、毎年2回、1泊2日合宿を行い、大学の執行部と教員が5つくらいのテーマを徹底的に議論する機会を設けている。中心となるテーマは教員の在り方に関するものが多く、現状や国際的な動向を分析し、実践してきた改革を総括した上で現在の立ち位置を確認する、という取り組みをしている。これはつまり、大学の経営・教育・研究に関するさまざまな指標の経年変化を分析して、戦略と実施計画を策定するSWOT分析の実践例と言える。

それぞれの大学が変化に対応するためには、トップがリーダーシップをとって職員力を高め、大学の意思決定システムを機能させること、改革のために息の長い努力をすることが必要である。志望者の増減や入学生の現状を学部長・研究科長が分析・報告をし、学生が集まらないのは提供しているサービスが評価されていないからではないか、どうすれば国際的な動向や国の政策・他大学の取り組みを考慮しながら、我が大学の社会的な需要を高めていけるのかと準備を重ねることが重要である。

2.2.2. 求められるビジョンと姿勢

大学が激変する環境に対応するためには、経営の効率化、選択と集中、優先度の明確化が重要である。中でも、教育力を担保し、それを高めることが優先課題とされている。学生ひとりひとりに愛情を持って、それぞれの望みや保護者の思いを汲み取りつつ、社会に通用する人材を目指して教育をし、社会に輩出するという理想があってよいだろう。

大学が激変する環境に対応するためには、経営の効率化、選択と集中、優先度の明確化が重要である。中でも、教育力を担保し、それを高めることが優先課題とされている。学生ひとりひとりに愛情を持って、それぞれの望みや保護者の思いを汲み取りつつ、社会に通用する人材を目指して教育をし、社会に輩出するという理想があってよいだろう。

グローバルな視野を持った、諸外国と対面しても遜色のない実行力・見識・コミュニケーション能力を持った人材を育成しようという強いビジョンは重要である。教育が国際化し、あらゆる改善を迫られる中で、誰が責任を持って現状を無視せずに自主的に将来を考えていくかは、トップの取り組みにかかっているだろう。つまり、学長、理事長の明確なビジョンと責任を取る意志というリーダーシップ、スピード感のある行動が必要不可欠なのである。

2.3. 改革を進めるためのヒント

2.3.1. 改革を動かす人材

改革を動かす人材の要件を以下にまとめる。

- 学内外からリクルートした優秀な補佐スタッフ

- 献身的で専門能力が高い職員

- 効率的な事務組織

- 教職協働の風土

- 教員と職員の相互補完関係

部分利益の擁護を最優先するような教員・職員の存在や、誰も責任を取らない集団的無責任体制は改革の妨げとなるだろう。重要なのは、1日の遅れが1年の遅れにつながるという危機意識を持って、目の前にある資源を有効に最大限活用しようという覚悟である。

2.3.2. 大学経営の在り方

ビジョンや現状の問題点を学内全体に伝えるのは学部長・研究科長の役割である。しかし、任期の都合上、改革の途中で変わってしまうことが多い。

ビジョンや現状の問題点を学内全体に伝えるのは学部長・研究科長の役割である。しかし、任期の都合上、改革の途中で変わってしまうことが多い。

一方で、変わらないのは事務職員である。文科省が教員改革を提唱しているが、事務職員の資質を見直し、中間管理職の意識を改革することも同じくらい重要だろう。教員の授業を見たことがない、研究に興味がないというのでは困るという考えから、立命館大学では、職員に教員の研究内容を把握させるための取り組みを行っている。職員は、教育や研究を具体的に理解し、教育および学生支援に志を持って関わることが求められる。

失敗を生かす大学経営、これこそが教育改革の支軸である。課題をどのように乗り越え、その過程でどのような苦労をしたのか、改革実践に関する羅針盤や人脈は必要である。そこで昨年の3月から、賛同する企業から資金を集め、学部のリーダーシップを育成するためのTMLP(大学トップマネージメント・リーダーシップ・プログラム)を始めた。学長、理事長、補佐スタッフに集中的・体系的・実践的なマネジメント研修を行うためである。課題設定、調査・分析、政策立案、実行という各段階の能力を育成することが、今後の大学経営を支える要素として、重要な役割を果たすだろう。

3. 講演3「指定討論」

田中毎実氏(京都大学教授・高等教育研究開発推進センター長)

3.1. はじめに

飯吉氏、本間氏の講演をひとことでまとめるならば、理念の担い手であり経営の基盤である「組織成員の在り様」を問うている。ここでは、急速な大学の変容やイノベーションに、我が国の大学の構成はどう向き合おうとしているのか考えてみたい。

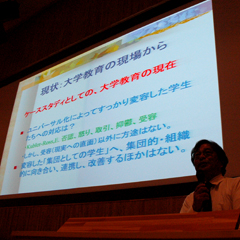

3.1. 大学教育改革の現状

3.1.1. 大学教育の現場

ユニバーサル化によってすっかり変容した学生たちへの対応はどのようになっているのだろうか。オープン化すべき、連携すべきという理想論ではなく、そうせざるをえない状況になっているというのが現状である。

ユニバーサル化によってすっかり変容した学生たちへの対応はどのようになっているのだろうか。オープン化すべき、連携すべきという理想論ではなく、そうせざるをえない状況になっているというのが現状である。

受け入れがたいものを受け入れようとするとき、否認・怒り・取引・抑うつ・受容の5段階を経るという理論があるが、現実を直視すると言う意味で受容以外に方法はないと考えられる。変容した集団としての学生に向き合い、教員および職員が集団的・組織的に連携し、諸問題を改善するほかはないだろう。

組織成員の潜在的な能力を最大限生かすためには、大学の構成が互いにオープンになり、自発的に結び付く必要がある。一斉授業方式、模倣的様式、西欧のキャッチアップが無意味化し、オープン化と相互研修型FDが望まれる時代へとシフトしてきている。

3.1.2. 大学教育改革の現状とFD

今日の大学は、経営重点大学、教育重点大学、研究重点大学へと分化し、それぞれの大学での最適解の模索がはじまっている。個人ないし集団の日常的な教育改善は、確実に進歩してきているが、未熟かつ非組織的であり、不確実というのが現状である。

FDの類型は以下のようにまとめられる。

- I型(啓蒙型):イベント的・制度化的

- II型:イベント的・自己組織化型

- III型(相互研修型):日常的、自己組織化型

- IV型:日常的・制度化的

ローカルな特性を持つ個別大学における個人・集団の日常的教育改善の努力(Ⅲ型)を活かし、その努力を推進する手立てとしてⅠ・Ⅱ・Ⅳ型を講ずるというのが理想である。個別大学では十分な達成が困難であったり、個別大学同士の努力を効率的に補完することができるのなら、地域間の連携も重要な役割を果たすと考えられる。大事なのはグローバリティとの接点であり、変えようという個々人の意識をどう組織化し、Ⅲ型の教育改善へとつなげていくかが今後の課題である。

3.2. 組織化を全学に拡大するためには

3.2.1. 京都大学における「オープン化」と「連携」

京都大学における相互研修型FDは、「オープン化」と「連携」を理念としている。教員による授業の中核にあるのは、言葉で表現されない暗黙知であり、それをどうやって伝えていくかが重要である。この課題を解決するために京都大学では、教員が実際に授業を行う場面を他の教員が見て、その内容や効果を議論し合う公開授業と検討会を出発点においた。

京都大学における相互研修型FDは、「オープン化」と「連携」を理念としている。教員による授業の中核にあるのは、言葉で表現されない暗黙知であり、それをどうやって伝えていくかが重要である。この課題を解決するために京都大学では、教員が実際に授業を行う場面を他の教員が見て、その内容や効果を議論し合う公開授業と検討会を出発点においた。

今年の3月には、特別講演・シンポジウム・小講演・個人の研究発表からなる大学教育研究フォーラムの第15回が行われ、全国の大学教育関係者550名が一堂に会した。しかし、京大からの参加者は数十名と少なく、組織化がいまだ不十分であることが明らかとなった。また、今年度までに4回実施されている別の試みとして、大学院生のための教育実践講座がある。これは、京都大学が社会的責任に応答すべく、大学の授業について他者とのつながりから在り方を考え直す短期間のワークで構成されている。組織的・体系的な研修システムの確立に向けて、情報を集め、トップダウン的にそれらを自覚できる知として伝えていく必要があると考える。

3.2.2. 高等教育研究開発推進センターの理念

センターの相互研修型FD支援は以下のようなものである。

- センターによる研究・調査・分析

↑↓ 情報の収集:コンサルテーション - 日常的・自主的なFD活動

↑↓ 情報の提供:収集した情報の整理 - センターによる研究成果の公開と共有化

3.2.3. FD研究検討委員会

得られた知見の共有は、FD支援システムの成熟化に必要である。工学研究科の教育シンポジウムなどでは、優れた研究成果の報告が多いことから、カリキュラム改善や公開授業による相互研修、遠隔授業を支援する取り組みが始められている。他にも、10の研究科にヒアリングをした結果から京都大学のFDを客観的に捉え、研究体制維持のための教育に対する問題意識を問い直す動きもある。

平成18年12月には、FDの実質的な全学展開することを目指して、京都大学FD研究検討会が発足した。そこでは、委員会による研究・調査・分析を行い、部局単位での自主的FD活動の実態把握が行われている。それにより、委員会によるFD研究成果の公開と共有化が進むことで、組織的連携による相互扶助の実現に向けた相互研修型FD拠点の形成が可能になると考えられる。

3.3. 理念と経営の実現性を進めるためには

3.3.1. 教員研修のための大学間連携拠点

京都大学では、教員研修のための大学間連携拠点として、相互研修型FD拠点モデルを以下のように設定している。

- 京都大学内における部局単位での自主的FD活動の支援

- 関西地区各大学のFD活動の連携・支援

- 全国の大学のFD活動の連携・情報発信

- 海外センターとの交流・協働研究

3.3.2. 今後の課題

ローカリズムを尊重しつつ、相互研修型FDの効率化を目指してリーダーシップを取りながら連携を進めていくことが求められる。大学構成員の経営的働きかけには、積極的から消極的に至るまで幅があり、成員への働きかけ・成員の在り様の受容・成員への再働きかけというインタラクティブな循環が重要である。この循環が現実的であるためには、経営の実現性、すなわち成員の現実にどれだけ根ざしているか、自分の方はそれに対してどう関わり変化していくのかという2点が今後問われるだろう。つまり、必要なのは受け取る側の組織化であり、不足しているのはリーダーシップの在り方と方向付けである。それらの組合せを強力なものとすることで、理念と経営の現実性が保たれると考える。

4. パネルディスカッション

「21世紀の日本の教育イノベーション戦略:誰が何を考え、どのように実行すべきか」

パネラー

- 飯吉 透氏(東京大学大学院情報学環BEAT客員教授,MIT教育イノベーション・テクノロジー局上級ストラテジスト)

- 本間政雄氏(立命館大学副総長(新戦略・国際担当))

- 田中毎実氏(京都大学教授・高等教育研究開発推進センター長)

司会

- 山内祐平(東京大学大学院 情報学環 准教授(BEAT併任))

(参加者からの質問は用紙にまとめられ、司会に提出された。)

山内:まずはパネラー個人への質問からお答えいただきたいと思います。

Q.暗黙知をどのように共有するか、それに向けて、どのような取り組みをすればよいのでしょうか?

飯吉:暗黙知を明示化・構造化していくプロセスを、知的に面白く手応えのあるものにしていく工夫が大切だ。自らの暗黙知を明らかにし理解していくことは、本来面白いはずである。自分がやってきたことを体系化し意味づけできれば、他の人にも理解してもらえる。それによって、自分がやってきたことが、他の人の役に立つのだという手応えと充足感が得られ、自分の経験や知見を共有することで皆の役に立ちたい、というさらなる気持ちが湧いてくる。これらの原理を活かしながら、取り組みを進めていくことが大切だ。

飯吉:暗黙知を明示化・構造化していくプロセスを、知的に面白く手応えのあるものにしていく工夫が大切だ。自らの暗黙知を明らかにし理解していくことは、本来面白いはずである。自分がやってきたことを体系化し意味づけできれば、他の人にも理解してもらえる。それによって、自分がやってきたことが、他の人の役に立つのだという手応えと充足感が得られ、自分の経験や知見を共有することで皆の役に立ちたい、というさらなる気持ちが湧いてくる。これらの原理を活かしながら、取り組みを進めていくことが大切だ。

Q.文科省と大学の関係、大学の経営陣と教員の関係を考えると、リーダーシップが大事だとわかります。文科省は政策のリーダーシップをとり、そのレベルでは大学が現場になります。大学では経営陣がリーダーシップをとり、そのレベルでは教職員や学生が現場になります。現場が動かないリーダーシップがあっても仕方ないと思います。

では、現場が動くリーダーシップと動かないリーダーシップの違いはどこにあるのでしょうか?

本間:現状から改革をスタートしないと失敗をする。教員は現場をわかっているが、職員は実は研究の現実に触れていない。そんな彼らに現状をわかりやすく説明し、「私はこう思う。だからこうしなくちゃいけない。」ということを話して納得してもらうのがリーダーシップのスタイルだと思う。信頼されるかどうかは、過去の実績や人間的なところで決まる。客観的な事実とデータで説明を繰り返し、理解をしてもらうまでに時間をかけ、決断はスピーディーに行う。その積み重ねこそ、現場が動くリーダーシップにつながると考える。

本間:現状から改革をスタートしないと失敗をする。教員は現場をわかっているが、職員は実は研究の現実に触れていない。そんな彼らに現状をわかりやすく説明し、「私はこう思う。だからこうしなくちゃいけない。」ということを話して納得してもらうのがリーダーシップのスタイルだと思う。信頼されるかどうかは、過去の実績や人間的なところで決まる。客観的な事実とデータで説明を繰り返し、理解をしてもらうまでに時間をかけ、決断はスピーディーに行う。その積み重ねこそ、現場が動くリーダーシップにつながると考える。

Q.FDを実際にやってみて、ここが改善した、ここが優れているという報告をする際、具体的にどのような点を取り上げることが必要なのでしょうか?

田中:これは一番重要な質問だと思う。まず、客観的なデータとして説明できるかどうか。結果としてデータに現れた形が大切で、それが現場を変える力となる。特定の文脈の中でFDの効果は活きているので、文脈から取り出してしまうと意味をなさなくなってしまう。客観的なデータとしての成果も、文脈を取り外すと水から揚げた魚になってしまう。例えば、工学部のある優れた先生は、研究の一番よいところを伝えようと必死に努力をした結果、学生から教え方が面白いという評価をされた。これはその先生の本意には反していて、FDとしては成功だけれども・・・ということになってしまった。文脈に即した形でデータを処理するのは本当に難しい。そして、この質問も本質的でとても苦しい(笑)。

田中:これは一番重要な質問だと思う。まず、客観的なデータとして説明できるかどうか。結果としてデータに現れた形が大切で、それが現場を変える力となる。特定の文脈の中でFDの効果は活きているので、文脈から取り出してしまうと意味をなさなくなってしまう。客観的なデータとしての成果も、文脈を取り外すと水から揚げた魚になってしまう。例えば、工学部のある優れた先生は、研究の一番よいところを伝えようと必死に努力をした結果、学生から教え方が面白いという評価をされた。これはその先生の本意には反していて、FDとしては成功だけれども・・・ということになってしまった。文脈に即した形でデータを処理するのは本当に難しい。そして、この質問も本質的でとても苦しい(笑)。

山内:ここからはパネラー全員に共通する質問へ移りたいと思います。

Q.グローバル化にともなってオープン化される大学には、共通のイメージがあると考えられます。

そもそもグローバル化とはどのような状況を指すのか?そして、グローバルな状況に大学が達したというのはどこから判断できるのか?さらに、グローバルな状況に対応した大学とはどういうものなのか?についてお聞きしたいと思います。

田中:グローバル化のレベルは様々で、中教審の議論も分かれている。世界標準を目指して、日本の学位がヨーロッパに匹敵しうるかどうかを問うのか?実際のところ、国際舞台に出て議論ができる学生はほんの一部であるから、この標準の適応は難しいかもしれない。

本間:グローバル化が語られる文脈は、経済、金融、物流などが主である。製造、販売が世界レベルでつながっている社会や産業構造の変化にきっちり対応できること、これこそがグローバル化ではないか。資源が限られている日本では、これまでの生活水準をきちんと維持することが大切である。さまざまな分野でリーダーシップをとれるような人材を育てること、つまり、社会や産業のニーズに応えられるような人材の養成が、変化する環境に対応していくという意味で、日本の教育に求められているグローバル化と言えるだろう。そういう文脈で高等教育を捉えるといろいろな不備があるので、それを多角的に変えていくのが今後の課題である。

本間:グローバル化が語られる文脈は、経済、金融、物流などが主である。製造、販売が世界レベルでつながっている社会や産業構造の変化にきっちり対応できること、これこそがグローバル化ではないか。資源が限られている日本では、これまでの生活水準をきちんと維持することが大切である。さまざまな分野でリーダーシップをとれるような人材を育てること、つまり、社会や産業のニーズに応えられるような人材の養成が、変化する環境に対応していくという意味で、日本の教育に求められているグローバル化と言えるだろう。そういう文脈で高等教育を捉えるといろいろな不備があるので、それを多角的に変えていくのが今後の課題である。

飯吉:流動性、すなわち、世界中の消費者や生産者がそれぞれに最も得するかたちを追求しながら、世の中が動き変わっていくことが「グローバル化」だと考える。市場がオープン化されると、人やモノがめまぐるしく動きはじめる。大学を市場と考えるならば、プロダクトはまさに人。自動車産業であれば、世界の市場に性能のよい日本車を送り込むだけでいいが、頭は良くても物も言わず行動もしない日本人を世界に送り出してもありがたがられない。そこが何とも難しいところである。様々な産業において人材市場がグローバル化していることを考えると、日本語で囲み込まれている日本の教育システムの危うさに気づくだろう。「21世紀の人づくりのシステム」としての日本の大学のあり方や役割を再考する必要がある。

Q.社会情勢に対する認識に対応するかたちで、大学の多様化が進んでいる今日、オープン化はどのような状態で実装されるのが望ましいのでしょうか?

大学の取り組みや学生の質に応じて、タイプ別に行うのが適当なのでしょうか?

田中:オープン化・ユニバーサル化・グローバル化の関連は大学によってまったく違うと考えられる。ユニバーサル化は、大学の低い学力をどう保障できるかを課題としており、一方でグローバル化は、高い水準での学力保障、エリート化を視野に入れている。国際レベルでのやりとりが可能かどうかもそれによって異なってくる。そのため、それぞれの教員が孤立して授業をしている状態をオープンにし、いろいろな連携を実現させて力を蓄えることで、潜在的な教育力と組織をすり合わせることが重要となる。日常生活から国、世界までオープン化にはいろいろなレベルがあることを覚えておく必要がある。

田中:オープン化・ユニバーサル化・グローバル化の関連は大学によってまったく違うと考えられる。ユニバーサル化は、大学の低い学力をどう保障できるかを課題としており、一方でグローバル化は、高い水準での学力保障、エリート化を視野に入れている。国際レベルでのやりとりが可能かどうかもそれによって異なってくる。そのため、それぞれの教員が孤立して授業をしている状態をオープンにし、いろいろな連携を実現させて力を蓄えることで、潜在的な教育力と組織をすり合わせることが重要となる。日常生活から国、世界までオープン化にはいろいろなレベルがあることを覚えておく必要がある。

飯吉:「オープン化して互いに連携することで皆が得らるものは、クローズ化して得られるものよりも大きい」というのがオープン化の原理である。学内、地域、国、世界という様々なレベルでオープン化・連携を図ることで、それぞれのレベルで教育を進展させていくことができる。例えば「Wikipedia」のように、様々な国から集まった異なった知識レベルや経験を持った人々が自由に執筆・修正をおこない、集団自律的な編集・統合過程を経て、理想的には多くの人の役に立つ情報や知識の集大成が行われていくような仕組みが好例だ。

本間:視野が広く責任感が強い、そういう人の育成が望まれている。日本のトップエリートの資質、見識、能力は極めて低い。これは日本の大学システムの欠陥だということに気づいている人は多い。海外に出て英語やフランス語で交流しなければいけないというときに、好きだ・嫌いだの問題ではなく、現実として必要だということをしっかりと認識して、教育をしていく必要がある。かわいい子には旅をさせるというのは社会常識。そういうことをきっちりとやって、グローバル化が問題になっている大学の、やるべき課題を現実的に考えなければならない。

Q.変えるのは本当に大学だけでいいのでしょうか?

初等・中等・高等というように、トータルデザインが必要なのではないでしょうか?

飯吉:教育システム全体が、変わる必要がある。例えば、日本では小学校から英語教育を始めようとしているが、これまで中学校で行われてきたような英語教育を、単に小学校レベルで行おうとしているだけなのではないか、と危惧する。その一方で、算数や理科など英語以外の教科の授業を英語で行っている国もあり、このような「英語を実用的なコミュニケーションや思考の道具として教えながら使わせる教育」という発想が大事なのではないかと思う。

飯吉:教育システム全体が、変わる必要がある。例えば、日本では小学校から英語教育を始めようとしているが、これまで中学校で行われてきたような英語教育を、単に小学校レベルで行おうとしているだけなのではないか、と危惧する。その一方で、算数や理科など英語以外の教科の授業を英語で行っている国もあり、このような「英語を実用的なコミュニケーションや思考の道具として教えながら使わせる教育」という発想が大事なのではないかと思う。

本間:はたしてみんな本当に、大学を変えたいと思っているのだろうか?教育を一生懸命にやってもなかなか評価されない。企業の人は、大学ごとに教育の在り方がどう違うのかということに関心がない。そういったところに責任を転嫁してはいけないが、もう少し社会が将来につながる大学の教育に目を向けてもよいのではないか。

田中:初等教育や中等教育が空洞化しているのではないかという不安がある。しっかりした学校文化に適応することで、仕事は自分で自立してやるんだという意識を持つことができた。そういった意識の衰えが、大学教育に影響を与えているのではないか。グローバル化以前の問題がたくさんある中で、大学に入るまでのトータルな教育を考えるのは当然のことである。

Q.職員と教員の冷たい関係をどうしていけばいいのでしょうか?

まったく連携ができていない状況に対してどう対処していけばよいのでしょうか?

本間:教員の強みは分析能力であり、批判的な思考能力はすばらしいものがある。全体を捉えて、原理原則を考えることができる。一方で職員は、人事が専門、総務が専門というような知見は強いが、学問に対する専門性が低いために、教員の不信を買ってしまう。職員が資質を高めるためには、勉強をしなければいけない。その意欲を高めるためには、職員が学生や教員と話をして理解を深め、一緒に大学をつくり上げるんだという気持ちを持つことが大切である。それに対して教員は、職員を育てるんだという気持ちで、責任と権限を与えて彼らを信用することが重要である。また、これからの時代は、大学のリーダーシップが職員に何を期待しているのかということに重点が置かれるようになるだろう。

本間:教員の強みは分析能力であり、批判的な思考能力はすばらしいものがある。全体を捉えて、原理原則を考えることができる。一方で職員は、人事が専門、総務が専門というような知見は強いが、学問に対する専門性が低いために、教員の不信を買ってしまう。職員が資質を高めるためには、勉強をしなければいけない。その意欲を高めるためには、職員が学生や教員と話をして理解を深め、一緒に大学をつくり上げるんだという気持ちを持つことが大切である。それに対して教員は、職員を育てるんだという気持ちで、責任と権限を与えて彼らを信用することが重要である。また、これからの時代は、大学のリーダーシップが職員に何を期待しているのかということに重点が置かれるようになるだろう。

飯吉:アメリカの大学には、日本のような「事務方に任せよう」という発想はなく、専門性が高い各ユニットが部局として機能し、それぞれの分野でキャリアパスが確立されている。これに対して日本の大学では、職能という意味での専門性が尊重されていないので、「事務仕事は、事務方へ」ということで片付けられてしまう。アメリカでは、多くのプロジェクトに教職員や学生が参加することで、チーム意識を生み出そうとする。日本においても、互いの役割や専門性を認め合いながらチームとしての一体感をつくり上げ、ゴールに向けて成功も失敗も分かち合おうとする姿勢が必要ではないか。

田中:教員より事務の専門性が処理能力という点で高いために、事務に頼ることが自然と多くなってきている。分裂していては物事が進まないので、協力体制が必然的にできつつある。対立などしていられないという状況が、教員と職員の連携を変えていくのではないだろうか。

Q.このセミナーに参加している教員、学生、人材育成に関わる企業の人が全員、受験生と保護者だった場合に、それぞれの大学の取り組みをどのようにPRするでしょうか?

サプライサイドではなく、学習者にとってのメリットをお答えいただきたいと思います。

本間:ここに来てよかった、自分が成長できたという実感が持てる大学を目指して、教職員一同、力を合わせて頑張っていますよとお伝えしたい。

田中:学生をお預かりする限り、精いっぱい頑張りますよ、ということに尽きる。

飯吉:自分の大学では、「学ぶ楽しさ」を教えている。偏差値や知識の習得よりも大事なのは、大学を出てから、大学での学びを通して得た感動や高揚感を忘れないこと。それが将来、社会に出てからも自立して学び続けていくための原動力となる。そのような経験がどれだけできるか、という視点で大学を選べばよい。

山内:インテンシブで熱い語りをありがとうございました。今後10年で一番変わるのは、小中高よりも大学だろうと言われております。変革のスピードが最も速いのはおそらく大学でしょう。そのときに考えるべき方向性やポイントが今日のセミナーでは多いに語られましたので、それらの知見をそれぞれの領域にお持ち帰りいただいて、今後に活かしていただければと思います。

日本の教育×オープン・イノベーション

:世界に貢献できる人財づくりと教育富国を目指して

BEAT(東京大学大学院情報学環 ベネッセ先端教育技術学講座)では、特別セミナー「日本の教育×オープン・イノベーション:世界に貢献できる人財づくりと教育富国を目指して」を開催いたします。

激動する21世紀のグローバル社会の中で、日本や日本人がリーダーシップを存分に発揮し、実質的な貢献をしていくためには、日本の教育システム、とりわけ大学などの高等教育機関を、より世界に開き、絶え間ない教育イノベーションを通じて、名実共に成長させ続けていく必要があります。

ここでの「教育イノベーション」とは、「教育に関わる文化や価値観、生活・行動様式が変革されること」を意味しており、そのような変革を促すための「力」としては、テクノロジー、新たな学びの方法や環境、教育のしくみや制度の改革など、様々なものが考えられます。

このような課題を巡り、 今回のBEAT Seminarでは、教育に関わる私たち一人一人や教育機関は、「何を考え、どのように行動すべきか」、また「『政・官・財』の各界に今何が求められるか」について、活発な議論や提言をおこないます。

みなさまのご参加をお待ちしております。

午後1時30分より午後5時30分まで

情報学環・福武ホール(赤門横)

福武ラーニングシアター(B2F)

山内祐平(東京大学大学院情報学環 准教授(BEAT併任))

2.講演 13:45-15:45(休憩適宜含む)

●講演(問題提起・事例紹介)

飯吉 透(東京大学大学院情報学環 BEAT客員教授・MIT 教育イノベーション・テクノロジー局 上級ストラテジスト)

●招待講演

本間政雄(立命館副総長(新戦略・国際担当))

●講演(指定討論)

田中毎実(京都大学教授・高等教育研究開発推進センター長)

3.参加者によるグループディスカッション 16:00-16:30

4.パネルディスカッション 16:30-17:30

『二十一世紀日本の教育イノベーション戦略:誰が何を考え、どのように実行すべきか』

司会:山内祐平

パネラー:飯吉 透・田中毎実・本間政雄(50音順)